|

|

Nandy/Le-Coudray-Montceaux, gué de La-Guiche, pirogues mésolithiques (7000 av J.-C.), pêcherie IXe-XIIe s., ancienne berge XIe-XIIe s.

|

En 1994 le GRAS a découvert deux pirogues monoxyles disposées côte-à-côte et en excellent état dans la Seine

au cours de prospections subaquatiques destinées a estimer le potentiel archéologique immergé.

Elles sont toujours en place au milieu du lit sur l’emplacement de l'ancien Gué de la Guiche submergé sous 5 m d'eau après la canalisation en 1868, à la limite départementale Essonne / Seine-et-Marne. Vidéo. © www.jean-pierre-rivalain.com |

|

|

La zone archéologique est une "lentille" de sédiment plastique stratifié, riche en débris organiques bien conservés d'où les pirogues dépassent partiellement. Il s'agit d'un vestige d'ancien chenal envasé, situé au milieu de la rivière. |

|

La rive droite avait été aménagée par une digue de striction en 1840. On la voit ici exondée suite à une baisse de niveau due à un incident survenu au barrage du Coudray en 2002. |

Boissise-le-Roi, épave (Seine-&-Marne)

| La baisse de 1,6 m du niveau de la Seine suite à un incident survenu sur le barrage du Coudray en juin 2002 a entrainé la découverte d'une épave de bateau en bois datable fin XIXe début XXe siècles qui a été photographiée et dessinée. |

|

Le-Mée, dépotoir de faïencerie XIXe s. (Seine-&-Marne)

|

En 1992, le GRAS découvre sur la rive droite de la Seine, un dépotoir à céramiques XIXe-XXe siècles correspondant à la fabrique GABRY connue dans les archives mais dont la production est peu connue. Le matériel est abondant : assiettes, pots, soupières, pichets, numéros de porte avec présence de ratés de fabrication. |

Melun, ponts Ier-IIe s. ap J.-C., Moulins, anciennes berges XIVe s. et XIe-XIIe s., mobilier antique et médiéval

1990, 1993, 1999 à 2007

Melun est attesté comme site d'une grande ville gallo-romaine. Sa configuration sur une ile est remarquablement similaire à celle de Lutèce.

Pont Leclerc et environs

Les prospections menées dans le grand bras ont amené la découverte d'une stèle gallo-romaine en calcaire représentant mercure ainsi que de divers éléments de céramiques protohistorique, antique et médiévale, meule antique, éléments architecturaux en pierre, pieux, etc ...

La Guerre des Gaules mentionne la destruction du pont de Melun par les gaulois ce qui oblige Labiénus, lieutenant de César, à constituer un pont de bateaux.

Un pont de pierre est mentionné en 1289. Au XVIIe siècle, il est vétuste et se rompt à plusieurs reprises.

Le pont sert de support à des moulins à roue pendante .

|

En 1835 le pont s'écroule définitivement et est remplacé par un pont de bois suspendu sur pile centrale maçonnée. En 1870 le tablier devient métallique.

Le pont saute en 1940 puis à nouveau en 1944 et est remplacé en 1950 par le pont en béton actuel à deux piles et trois arches (pont Leclerc). Sous le pont Leclerc ont été découverts de nombreux pieux en bois qui appartiennent à des ouvrages franchissement de la Seine antiques. Une ancienne berge médiévale submergée garnie de pieux a également été répérée en aval de l'île. |

|

Datations 14C de pieux du pont Leclerc à Melun

|

En rive droite une structure antique ou médiévale en blocs taillés apparait dans la berge.

|

En aval du pont se trouve le soubassement d'un mur médiéval.

|

et des blocs erratiques de grès de plus de 20 tonnes.

|

Une meule.

|

Samois/Héricy, vestiges d'un pont médiéval XIIe s. et du barrage XIXe s.

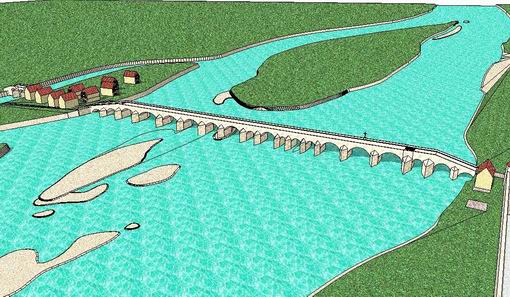

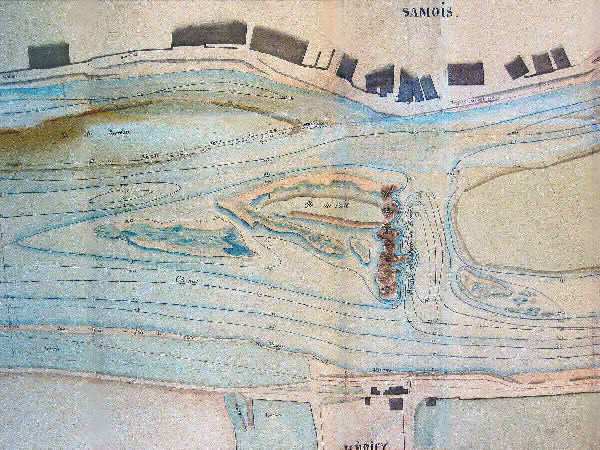

Le pont médiéval

Les sources écrites et cartographiques montrent l'existence d'un pont de pierre reliant HERICY (rive droite) à SAMOIS (rive gauche) dès le XIIe s.

Le pont passait juste à l’amont de l’île aux Barbier (île de la Roty en 1848) et s’alignait entre la rue du Bas-Samois qui se termine par un quai haut

en rive gauche et la rue Grande (rive droite).

Un bras actuellement disparu séparait le haut Samois avec le bas Samois (ile de la Cité). Il s'y trouvait trois arches ou baies sur lesquelles étaient installés

les "grands moulins".

Le pont est coupé par fait de guerre sous Louis XI. En 1529, il subsiste 19 arches - en état ou non - donc 18 piles. Les arches praticables par les bateaux

sont la 1 et la 4 en partant de la rive gauche. Les arches 9, 10, 11, 12 et 17 sont occupées par des moulins. Les arches 7, 8 et 13 sont occupées par des pêcheries.

On ne peut pas dire si le pont avait toujours sa fonction de franchissement à cette époque car si les moulins étaient installés sur les arches et non accolés

au tympan aval du pont, le passage se trouvait impossible au moins pour les animaux et les engins tractés.

|

Les documents graphiques montrent un délabrement progressif. Jusqu'en 1843, il subsistait trois arches attenante à la berge en rive droite, arche aux oies, Maraud, des religieux, dont l'une supportaint encore un moulin. D'autres arches du milieu du lit sont encore debout en 1738 mais elles sont écroulées en 1839. |

|

Dans l'île aux Barbier il subsiste des restes de trois piles dont une élevée de plusieurs mètres et une autre en bordure du petit bras dont la base est moyennement conservée. Il n’en subsiste que les noyaux en maçonnerie dégarnis de leurs pierres de parement. Dans L'eau il reste un haut fond du côté de l'ile qui englobe les restes de plusieurs piles.

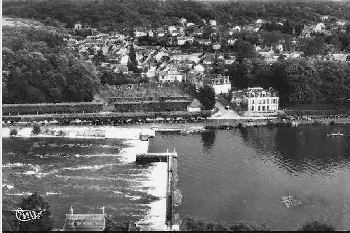

La canalisation

|

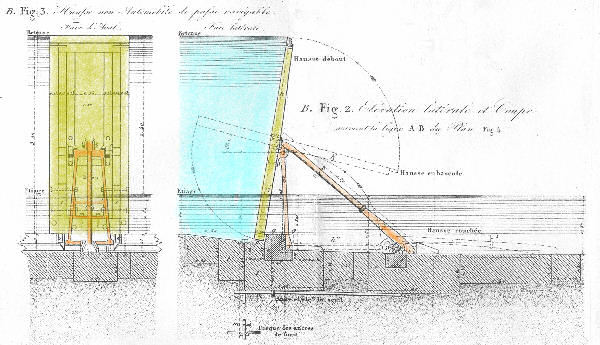

Suite au décret du 18 juillet 1860, un barrage est construit sous la direction de l'ingénieur en chef Chanoine en 1864 sur le grand bras (droit) et une écluse avec barrage également dans le petit bras (gauche) pour assurer un mouillage constant de 1,60 m nécessaire à la navigation. Le barrage comprend deux passes dont une est emprunté par les bateaux lors des hautes eaux. Les deux passes sont séparées par une pile centrale.

Aujourd'hui le barrage et l'écluse ont été démolis et le lit dragué pour assurer un mouillage de 3,20 m. Il ne subsiste que le bajoyer gauche de l'écluse qui sert de quai et la culée du barrage dans le petit bras et les massifs de départ du barrage sur les deux berges du grand bras. Dans l'ile se trouvent les batiments d'habitation et de travail abandonnés du barragiste. Les berges de l'ile ont été remblayées avec de nombreux blocs de grès erratiques mis au jour lors des dragages. |

Dans l'eau plusieurs hausses ont été repérées. Ce sont des panneaux en bois de plusieurs tonnes, articulées sur un chevalet métallique, qui retenaient l'eau afin de fournir un mouillage suffisant à la navigation. Pendant les grandes eaux on abattait complètement les hausses pour laisser passer le flux.

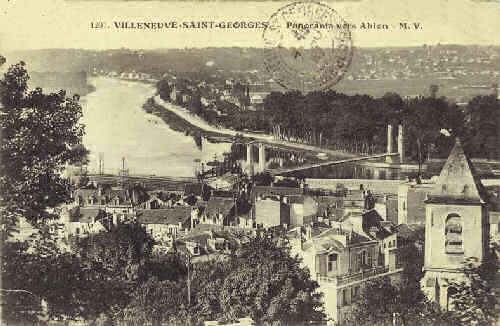

Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), bateau antique, pont en bois de la voie romaine Paris-Melun - néolithique - Ponts militaires prussiens

Sources historiques

Des sources écrites mentionnent l'existence de ponts traversant la Seine entre Villeneuve-saint-Georges et Villeneuve-le-Roi.

"En 1266 sous Saint-Louis, on traversait la Seine à Villeneuve-Saint-Georges, sur un pont de bois "fustes". Cette année là, les habitants ouvrirent une souscription pour le faire réparer. Afin d'en permettre la reconstruction, le roi fit placer pour une durée de trois ans, une chaine ou un barrage en travers du fleuve.

Nous retrouvons ce point mentionné en 1392, puis les registres de l'abbaye de Saint-Magloire, à Paris, en 1421, à propos du décès de Jean Woallecourt, noyé en Seine, près de Moret, et dépouillé de ses vêtements au retour, près du pont d'Ablon.

Le souvenir s'en est perpétué ; il y a peu d'années, l'impasse Saint-Georges s'appelait chemin d'Ablon, avant que le chemin de fer eut bouché cette voie, et la rue longeant la pompe à feu s'appelait : chemin du bac d'Ablon.

En 1624, le pont de fustes n'existait plus, et le bac qui l'avait remplacé avait été transporté à Soisy-sous-Etiolles, pour servir aux chasses du roi.

Si l'on tire une ligne droite partant de la rue du bac d'Ablon, en longeant l'usine élévatoire des eaux de la Seine, elle aboutit en prolongement à la route de Villeneuve-le-Roi.

C'est certainement là que se trouvait jadis le pont de fustes.

En creusant le lit du fleuve pour faciliter la navigation, on a retiré de l'eau plus de cinq cent pilotis, dans la partie comprise entre cette rue et l'embouchure de l'Yerres.

Il en reste autant, nous a dit M. Raquin, un pêcheur émérite qui connait bien le fond du fleuve en cet endroit."

- DANDRIEUX H. V. & A, 1919, Histoire de Villeneuve-St-Georges.

En mai 1652, le duc de Condé chef de la rébellion, veut rallier la capitale à sa cause et fait route vers Paris en venant du Sud.

14 juin 1652 le duc de Lorraine, allié de Condé, lance un pont sur la Seine vers Villeneuve-St-Georges pour faire passer ses troupes de la rive

droite à la gauche et les joindre à celles de Condé. Turenne est dans les parages et doit s'emparer du pont mais finalement traite un retrait des lorrains.

Le pont est détruit. L'armée de Condé apparaît en face et poursuit jusqu'à Villejuif.

Du 5 septembre au 5 octobre les opérations reprennent dans la région de Villeneuve-St-Georges. Les lorrains revenus et les wurtembourgeois

occupent la rive droite et sont rejoint par Condé qui traverse sur deux ou trois ponts. Turenne est encerclé à Villeneuve-St-Georges. Il prend 24 ou 25

bateaux qui avalaient et s'en sert pour traverser après des travaux durant quelques jours "on abattit des maisons du bourg pour en prendre des poutres

et des planches". Il s'empare du château d'Ablon et incendie les ponts de Condé;

Des pieux plantés dans la Seine par Condé interdisent à Turenne les déplacements par voie d'eau.

Plus tard les condéens tentent de détruire les ponts de turennes en laissant dériver des grands trains de bois "d'une lieue en haut au milieu de la rivière,

afin que le choc qu'ils donneraient contre les ponts les pût entrainer".

CHANCELIER M., 1998.

| La construction d' un pont suspendu sur la Seine, reliant Villeneuve-Saint-Georges à Villeneuve-le-Roi fut décidée en 1839. Le pont fut achevé en 1843. Il fut coupé en 1870, remplacé par plusieurs ponts flottants par les prussiens en septembre puis par un pont fixe en bois en octobre. Après la guerre de 1870, le pont suspendu fut rétabli et le tablier en bois fut remplacé par un tablier semi-rigide. Après un accident survenu en 1919. Le pont lui-même fut remplacé par un nouvel ouvrage achevé en 1939. Les pylônes qui se dressaient encore sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges ont été rasés en 1994. |

|

|

Sources archéologiques anciennes

Il y a également eu des découvertes archéologiques qui confirment la présence de vestiges. "... une réponse de M. l'abbé Barranger à la lettre dans laquelle la section lui demandait des détails sur le complément de sa découverte d'une sépulture celtique. M. le curé de Villeneuve-le-Roi a été empêché de faire de nouvelles fouilles par le manque de fonds, et il désirerait que M. le Ministre de l'instruction publique lui vînt en aide à cet effet. La lettre de ce zélé et savant ecclésiastique contient en outre l'indication de diverses antiquités que le bateau dragueur vient de retirer de la Seine entre les deux Villeneuve. Parmi ces objets figurent entre autres un vase en argent et des pilotis indiquant l'existence en cet endroit d'un pont, que M. le curé de Villeneuve-le-Roi rattache à la voie romaine de Melodunum à Lutetia Parisiorum. M. Quicherat fait observer que l'existence d'un ancien pont à cet endroit est un fait déjà constaté, mais que rien ne prouve que ce pont remonte jusqu'à l'époque romaine." - Revue des sociétés savantes des départements Comité des travaux historiques et scientifiques, 1861. |

|

"Dans la Seine, entre Villeneuve-le-Roi et Ablon, ont été trouvés "des armes gauloises", des vases dont un en argent et des pieux en chataignier" - A. Barranger, 1860.

"... on a vu, vers 1870, "en face de Villeneuve-Saint-Georges, les piles d'un vieux pont de bois, ainsi que des armes romaines […]". Au même endroit, MM. Barranger, Rouju, Martin et le marquis d'Aigremont ont mis au jour "de nombreuses antiquités celtiques et gallo-romaines" - A. Franchot 1926.

En 1903, on drague pour former un chenal de navigation de 60 m de large et on extrait de nombreux pieux qui auraient pu gêner la navigation. Un plan du service de la navigation montre la position des pieux.

Découvertes récentes : Des prospections menées depuis 2009 ont montré la présence de trois structures en bois.

|

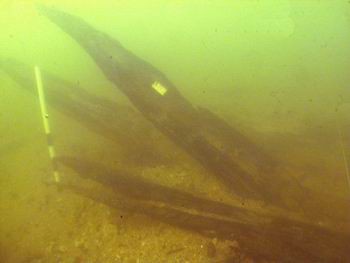

Pont gallo romain - Le pont 1 comprend trente pieux de chêne de plus de 30 cm de section enfoncés dans un substrat de concrétions calcaires. On distingue cinq palées (rangs de pieux parallèles) larges de 7 m, espacées irrégulièrement sur une longueur de 25 m mais qui suggèrent la superposition d'au moins deux ponts successifs. L'écartement entre les palées d'environ 8 m, leur largeur d'environ 7 m et la forme des pieux taillés en pointe très aigüe est typiquement gallo romaine. La profondeur d'implantation et les dimensions des pieux du pont 1 les rend antérieurs à la canalisation (1868). La section des pieux est identique à celle des pieux trouvés à Melun qui sont datés antiques. Les analogies avec les ponts de la Loire indiquent une datation également antique qui est renforcée par des indices mobiliers : tuile recueillie parmi les pieux très peu usée à considérer comme en place, bol en sigillée 1er s. ap J.-C. Tout ceci est confirmé par la datation 14C du pieu 4 : 2040 ± 30 BP. La fourchette proposée par la calibration est large de près de deux siècles mais on peut retenir qu'elle est centrée sur 30 av J.-C. Des dates similaires obtenues sur le pont romain d'Amay sur la Meuse ont dû être rajeunies d'une centaine d'années pour correspondre à la dendrochronologie . Si on applique cette correction à La-Surette, on date le pieu du 1er s. ap J.-C., ce qui est plus en accord avec les indices archéologiques. |

|

|

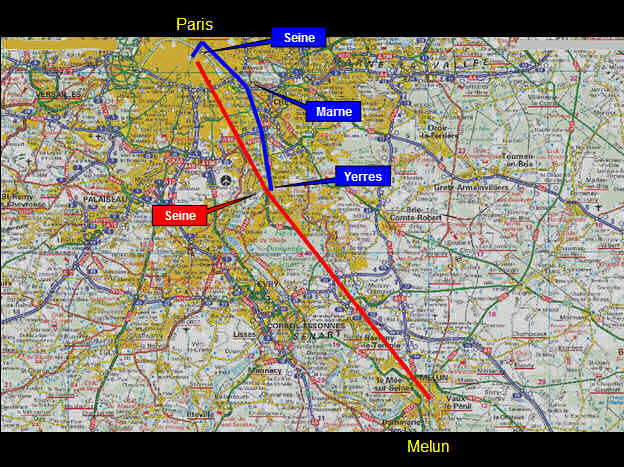

Cette découverte confirme les observations du XIXe siècle et démontrent l'existence d'un franchissement de la Seine par des ponts de bois dès l'antiquité. Traditionnellement on fait passer la voie Paris-Melun par la rive droite de la Seine après une traversée de la Marne à Charenton puis de l'Yerres à Crosne avant la ligne droite Montgeron, Lieusaint, Melun. Ce trajet nécessite trois franchissements de cours d'eau alors que le tracé Vitry, Choisy - reconnu comme antique - Villeneuve-le-Roi n'en emprunte qu'un justement où ont été faites les découvertes, avant de rejoindre le Réveil-Matin à Montgeron, à partir d'où la voie romaine est attestée jusqu'à Melun. |

On peut donc penser que nous avons découvert le passage de la Seine le plus direct par la voie romaine Paris-Melun (tracé rouge). Le tracé bleu est une autre hypothèse.

Pont prussien - Le pont 2 comprend en rive gauche neuf pieux en résineux de 20 cm de diamètre disposés en trois palées sur 12 m de long et 4,8 m de large. En rive droite se trouvent deux palées de cinq et trois pieux. Il s'agit du pont militaire fixe établi par les prussiens en octobre 1870.

Port antique et épave de bateau - Une troisième structure comprend vingt neuf forts pieux en chêne disposés en désordre sur 600 m2. Ces élements suggèrent un lieu portuaire ou de bac daté IIIe - IVe s. ap J.-C. En bordure de la structure se trouve un bateau à fond plat, dont il subsiste une partie de 4,2 par 1,2 m. La taille des clous d'assemblage et l'épaisseur des bois suggèrent une embarcation de petites dimensions - moins de 6 à 7 m. La forme bombée de la face inférieure de certaines planches de la fonçure montrent une construction peu soignée ou expéditive. La forte corrosion des clous, réduits à des négatifs inclus dans une gangue et la diffusion de l'oxyde de fer dans le sable environnant sont particuliers car les fers archéologiques fluviaux sont généralement bien moins altérés et ne présentent pas ce type d'atteinte. Une date 14C obtenue en 2012 la situe au IIe s. ap. J.-C.

Objets erratiques - Au cours des prospections, divers éléments ont été découverts.

| Une grande meule à grain à va-et-vient en grès néolithique. |

|

Un polissoir en grès de plus de 600 kg comportant une grande cupule et quatre rainures à section en V.

La cupule servait de réserve d'eau et pour le polissage des faces des haches en silex et les rainures au formage du tranchant.

Des meules à grain gallo romaines précoces voire Tène finale en pierre meulière locale. Un des exemplaires ne présente pas de traces d'usure et a visiblement été brisé accidentellement en cours de façonnage. Compte tenu de ceci, de la concentration de meules et de la proximité de la matière première, on peut faire l'hypothèse qu'on produisait ces meules dans les environs.

Melun/Vaux-le-Penil, ancienne berge gallo romaine et médiévale

Tuiles, céramique domestique, clous. Pieux médiévaux en place dans la couche gallo romaine.

Bloc sculpté trouvé à proximité du site. Origine et datation non encore déterminés.

Le bloc s'inscrit dans un parallélépipède de 67 x 36 x 34 cm. Trois faces sont sculptées.

Deux faces opposées présentent un élargissement à gradins à la base et au sommet, la partie centrale de chacune de ces faces comportant une figure humaine joufflue en relief. Une des faces latérales est plate et présente un motif gravé évoquant un arbre. La quatrième face est brute avec des traces d'outils mais en grande partie non travaillée.

La partie à gradins d'une des faces figurées est manquante et montre la coupe longitudinale de plusieurs trous verticaux faits au burin dont l'un présente de l'oxyde de fer en son fond. La face supérieure est munie d'un logement pour une agrafe métallique horizontale.

La pierre est exogène, une sorte de grès ou de granit avec des paillettes de micas et un filon de cristaux ressemblant à du quartz.